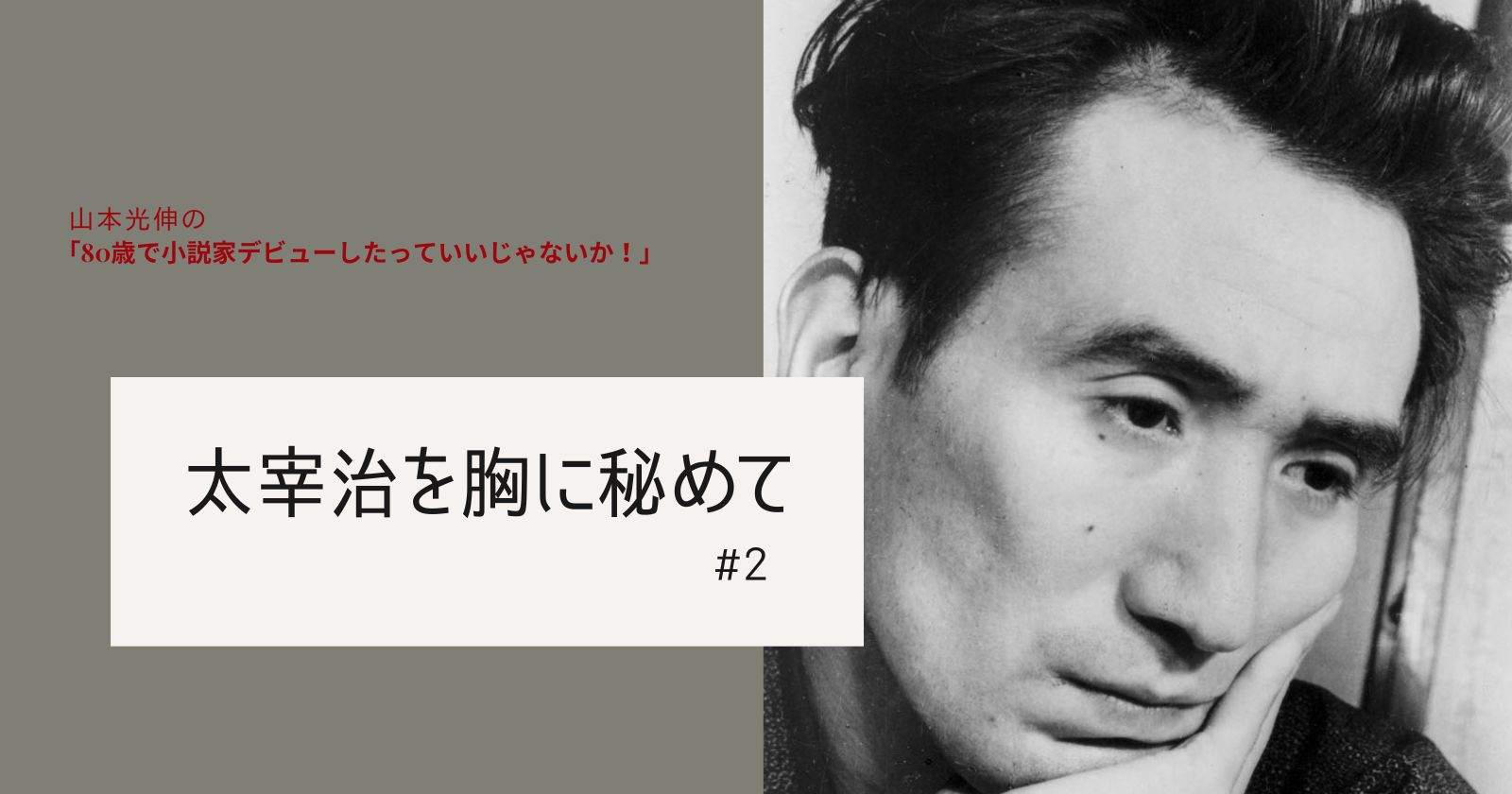

太宰治を胸に秘めて #2

『人間失格』や『斜陽』によって有名になったかに思われる太宰にとっては、しかし、それもまた彼自身が時代に刻んだ己の姿なのだと思われるのだ。あー、僕は彼に会うことはできなかった。僕は大学が三鷹だけに、彼が自殺した用水路の辺りをしょっちゅう歩いていたものだ。その度に、僕は「太宰さん」と呼びかける。彼が飛び込んだと思われる地点に何時間も佇んでいる。

しかし僕は、太宰が埋葬されたお寺には行ったことがない。三鷹には十年ほどもいたのにである。ついでに言えば、僕は三島由紀夫の「憂国忌」にも参加したことがない。あれだけ熱心な楯の会の“準会員”だったのにである。僕はもう、それがお前と言う人間なんだと諦めて?いるのである。

さて今日は、太宰の作品の中でも群を抜いた小説、『津軽』について話してみたいと思う。僕は太宰の小説で何がナンバー1かと問われれば、いつも必ず本書を揚げる。それほどに素晴らしい作品なのだ。ざっとあらすじを話そう。

これは太宰が三十過ぎの時に、生まれ故郷の津軽を初めて旅した時の話である。青森を出発し、色々な所を旅しながら知人を訪ね、再開の喜びに浸る。津軽の日常が実に細やかに記され、僕は最初に読んだ時、途中に挟まれる地方史記にうんざりしたものだった。太宰の文章とは違う、そっけない表現で歴史が語られる。僕としては、太宰の文章こそを読みたかったのだ。しかしながら、そうではなかったのだ。

繰り返し読むうちに、地方史記にも目を通すようになる。するとしだいに、太宰の文章と、史記の感情を交えない文章が曰く言い難いハーモニーを醸し出し、しまいにはその史記の持つ大切さに気づくのである。あー、ちゃんと読んでよかった、と何度思ったかわからない。

そして太宰の旅は最後に、津軽半島の日本海側に面した小泊に辿り着く。そこには、かつての太宰の乳母で養い親のたけが住んでいるのだ。どうやら、たけに会うことこそがこの旅の目的だったようなのだ。太宰は幼い頃に優しく接してくれたたけに会うことが目的だったのである。