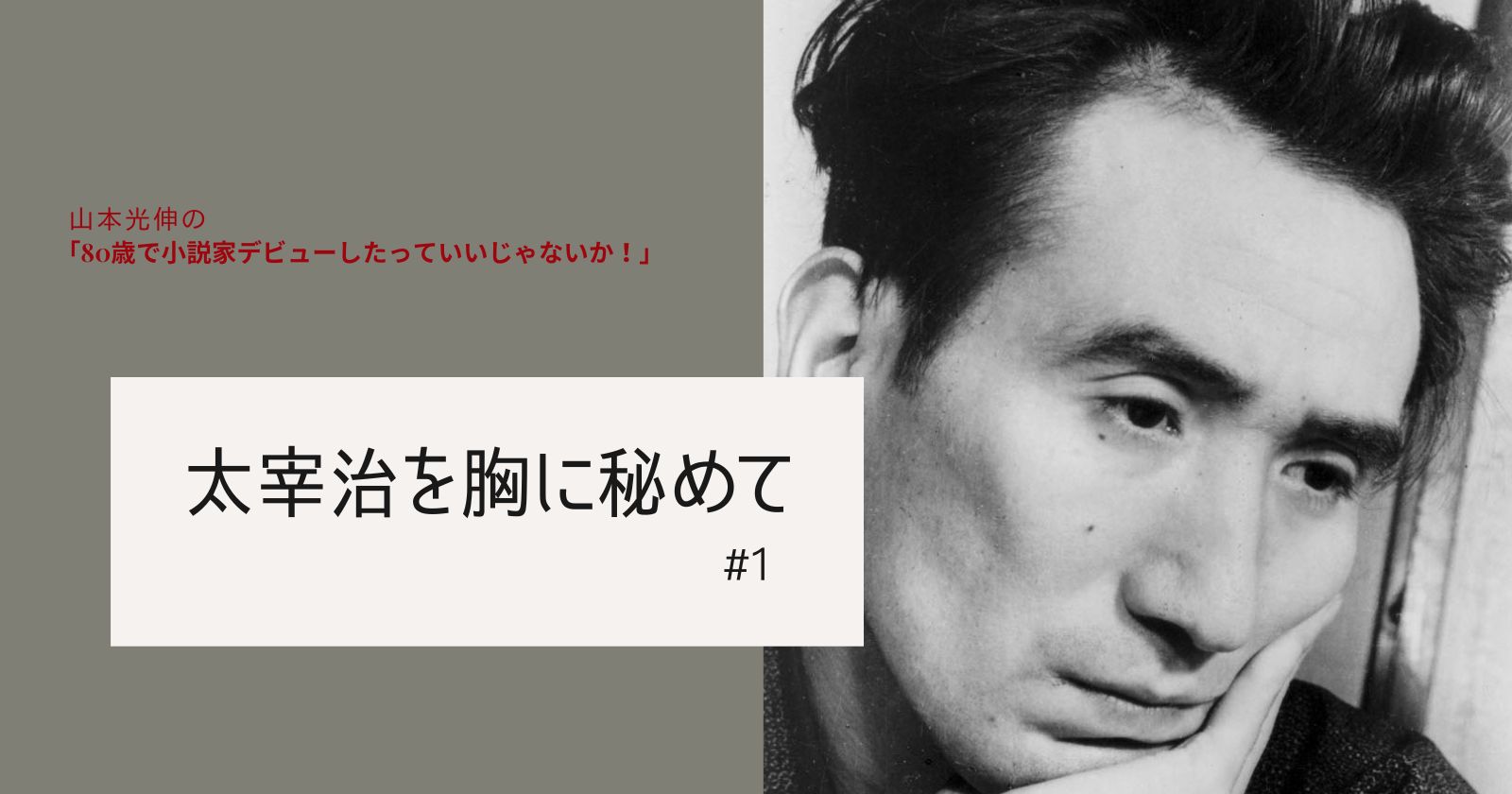

太宰治を胸に秘めて #1

何度も書いているが、僕が一番好きな作家は太宰治である。読み始めてから70年ばかりが経っているので、単なる“昔馴染み”なのかもしれないが、それでも彼の作品は全て、何度となく読み終え、彼について書かれたさまざまな評論や思い出などにもほとんど目を通してきただけに、この思いには確信に似た想いがある。

柏艪舎を20年前に札幌で起こし、その時に太宰全集をいつの日にか出そうと決意していたのだ。その思いも、『太宰治選集 全三巻』となって結実した。その第三巻の結びの言葉を、映画人の石坂浩二氏に頼みたいと考え、今もやっている「開運! なんでも鑑定団」のスタジオまで行ったことを覚えている。彼とは別室で長時間話をしたが、彼は無類の太宰治好きだけでなく、太宰を何度となく実際に演じているので、彼独自の見解を披露してくれたことが記憶に残っている。彼と僕とは同年輩だった。芝居への情熱が失せることのないように祈っている。

太宰は二十歳くらいから死ぬまでの20年間に、驚くほど大量の作品を残している。日本人の多くが『人間失格』や『斜陽』だけを読み、太宰を知った気になっているのを見て、僕は何とも恥ずかしい気持ちになって来る。太宰の一生は三期に別れており、それらの“有名な”作品は全て、後期のものであることくらいは承知しておいてもらいたい。

そして僕は、彼の初期と中期の作品にこそ、太宰文学の真髄が詰まっていると思うのだ。したがって僕は、彼の後期の作品は余り読まない。と言っても、もう何十回となく読んではいるのだが、初期・中期の作品とは明らかに違っているのだ。後期の作品には、現実拒否の姿勢が貫かれているだけで、初期・中期の頃の作品には、読む者が恥ずかしくなるほどの希望と信頼が読み取れるのだ。